USA im September 2018

Woche I

Wo ich angenommen hatte, schon in der ersten Woche loslegen zu können, habe ich jetzt den Eindruck, diese erste Woche vor allem zur Vorbereitung auf die zweite genutzt zu haben. Diese erste verlief unterschiedlich: Der Aufenthalt auf dem Land war herrlich. Die erdrückende Hitze hinderte mich nicht daran, einen Eindruck vom kleinen Örtchen Woodstock im Bundesstaat New York zu gewinnen. Einige Althippies schlurfen noch perlenbehangen zum Kaffeeladen und verkaufen Meditation und handgemachten Schmuck, aber längst geht es um Immobilien und Hanglage Waldblick. Welch ein herrliche Erfahrung, endlich – 25 Jahre nach meinen ersten New-York-Erfahrungen – auch das Umland kennenzulernen, und wie schön ist es an dieser Küste, in den weiten Wäldern der Catskills, wo Bären und Kojoten hausen.

Das von meinen früheren USA-Reisen erinnerte Gefühl der Fremdheit in der anderen Kultur, auf dessen Einsetzen ich auch diesmal gewartet habe, blieb vollständig aus. Vielleicht bin ich zu alt dafür oder habe inzwischen zu viele andere Arten von Fremdheit erlebt, als dass diese spezielle an der amerikanischen Ostküste mich noch irritieren könnte. Dafür hatte ich mit einem anderen unangenehmen Gefühl zu kämpfen, einem Eindruck von Unwürdigkeit, der sich erst legte, als auch der Jetlag vollständig vorüber war. Mir wurde erst allmählich klar, dass dieses Gefühl mit meinen früheren New-York-Besuchen und USA-Reisen zu tun hatte, bei denen ich häufig und unangenehm lange von der Gastfreundschaft zu wenig bekannter Gastgeber abhängig und außerdem verhältnismäßig mittellos gewesen war. Sowie ich das erkannte, konnte ich mich beruhigen, dass das alles lange her ist und die Lage heute eine andere.

Dass ich mit meinen Gastgebern mitten in der New Yorker Kunstszene gelandet bin, habe ich auch erst wirklich verstanden, als ich mich im Wochenverlauf auf gleich zwei Ausstellungseröffnungen wiederfand, zwischen großformatigen Gemälden Ansammlungen von Menschen, die sich zwei Stunden lang freudestrahlend anschreien und dann mit einem Mal auseinanderstieben, um auf dem Heimweg im Taxi über einander zu tratschen, gerade wie in den Warhol-Tagebüchern.

Ich befinde mich auf dem Weg zur ersten Vernissage, da ballen sich plötzlich schwarze Wolken in den zwischen den „langen Gehäusen“ sichtbaren Himmelsstücken zusammen, und einige Tropfen fallen, die sich aber schneller zu vielen dicken Tropfen zusammenfinden, als ich von der Fünften zur Siebten Avenue gelangen kann, so dass ich (und viele andere) klatschnass in der U-Bahn ankomme. Auch das hatte ich schon erlebt, dass die plötzlichen Regengüsse unversehens Schirmverkäufer aus dem Boden schießen ließen. Wo halten die ihre Schirme den ganzen Tag versteckt? Es war allerdings immer noch sehr warm, so dass ich, als ich auf der 22. Straße ankam, schon fast wieder trocken war.

In den fensterlosen Korridoren des Universitätskomplexes des Graduate Center der CUNY (City University of New York) mitten in Manhattan ist es angenehm kühl, dort lässt es sich gut arbeiten, während sich draußen ein brütender, konstanter, heterogener Strom von Menschen durch den irrsinnig lautstarken Verkehr schiebt. Von zielstrebigen Geschäftsleuten über shoppende Upper-Westside-Damen hin zu mehr oder weniger aggressiv Almosen fordernden Wohnungslosen jeder Sprache und Couleur hämmert dieser Stadtteil auf den Fußgänger ein. Die U-Bahn ist mit ständigen Ausfällen, Umleitungen, Polizei- und Sanitätseinsätzen sowie dem höllischen Geratter der alten Wagen und Gleise ein Stück Arbeit, das man mit Fußmärschen über mittlere Strecken stellenweise vermeiden kann.

Inzwischen sind die Temperaturen dramatisch abgekühlt, auf der Celsius-Skala haben sich die Grade glatt halbiert, und herbstliches Regenwetter hat eingesetzt. Zum Sightseeing bin ich noch überhaupt nicht gekommen, wobei ich zumindest One World Trade Center und die beiden Gedenkbecken downtown nicht verpassen will. Mit zwei Theaterbesuchen konnte ich schon für die nächste Woche aufwärmen, wo mich das Vergnügen nahezu allabendlich erwartet. (Einer davon war AND ON THE THOUSANDTH NIGHT von Forced Entertainment. Jonathan Kalb hat sehr schön darüber geschrieben, ich saß neben ihm.) Tagsüber stehen Gespräche und Termine mit Theaterleuten auf dem Plan, bei denen es um Hintergrundfragen zur amerikanischen Theaterszene, um neue Stücke und alte Bekannte geht.

Woche II

Die vergangene Woche begann mit einer Abkühlung, ohne dass es merklich weniger schwül wurde. Einige wunderbare und interessante Menschen, auf die ich mich schon sehr gefreut hatte, konnte ich nun tatsächlich sehen. Im Theater gab es wie immer enttäuschende Momente. So war Craig Lucas‘ neues Stück I WAS MOST ALIVE WITH YOU, das ich im Playwrights Horizons sah, eine einzige furchtbare Angelegenheit auf der Grundlage des Buches Hiob (und, der Autor macht leider kein Geheimnis draus, auch seines Lebens), die nicht einmal die ansonsten sicher interessante Tatsache, dass der Autor ASL (American Sign Language, vulgo Gebärdensprache) in das Stück eingeschrieben hat, retten konnte.

Der große Broadway-Hit BERNHARDT/HAMLET der (vor allem in Film und Fernsehen) sehr erfolgreichen Autorin Theresa Rebeck (am Roundabout Theater), die vor allem wegen der bekannten Darstellerin Jennifer McTeer die Massen anzieht, ist ebenfalls eine komplett misslungene Glamour-Veranstaltung. Das Stück hat offenbar einiges gewollt in Sachen MeToo und Gleichstellung, leistet aber nicht mehr als zu illustrieren, dass Sarah Bernhardt eine fulminante Persönlichkeit und Schauspielerin war, die mit ihrer improvisierten, leidenschaftlichen Darstellungsweise und Übernahme auch männlicher klassischer Rollen gewiss ihrer Zeit voraus war. Nicht gerade einfallsreich fordert Bernhardt in einer großen Szene gegen Ende von ihrem Geliebten, dem Autor Edmond Rostand, verbatim die Erfüllung der Kriterien des Bechdel-Tests in seiner Darstellung von Frauen – wie originell ist das? Das Ganze wird dermaßen rasant durchgehechelt, dass man gerade noch vergisst, wie langweilig es eigentlich ist. Welch ein Genuss dagegen die filigrane Arbeit in der neuen Inszenierung von UNCLE VANYA von Richard Nelson – auch hier mit Jay O. Sanders ein Star in der Hauptrolle. Zugegeben ungleich intimer und mit Tschechows Stück selbst in der stark gekürzten Fassung ein solider Klassiker, aber dennoch ein gelungener, intelligenter Genuss. Das Stück war eine Auftragsarbeit des New Yorker Hunter College, wo es auch aufgeführt wurde; die Theaterabteilung möchte mehr eigene Produktionen herausbringen. Auch die innovative Produktion HATUEY: MEMORY OF FIRE am Montclair College hat mich sehr interessiert.

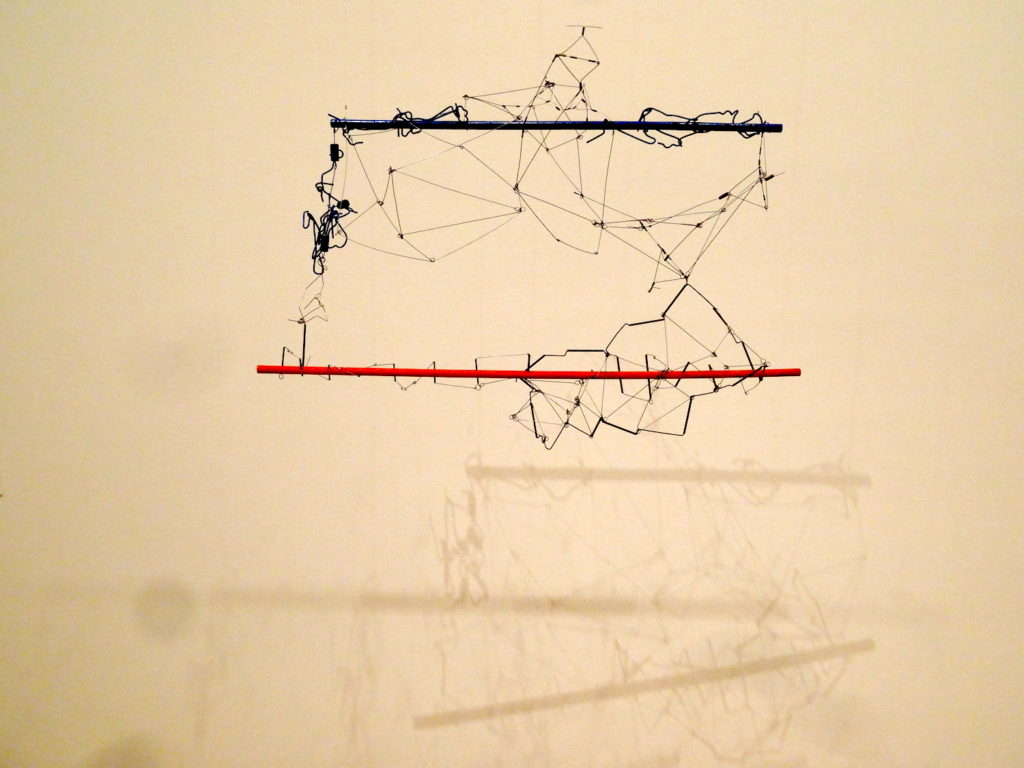

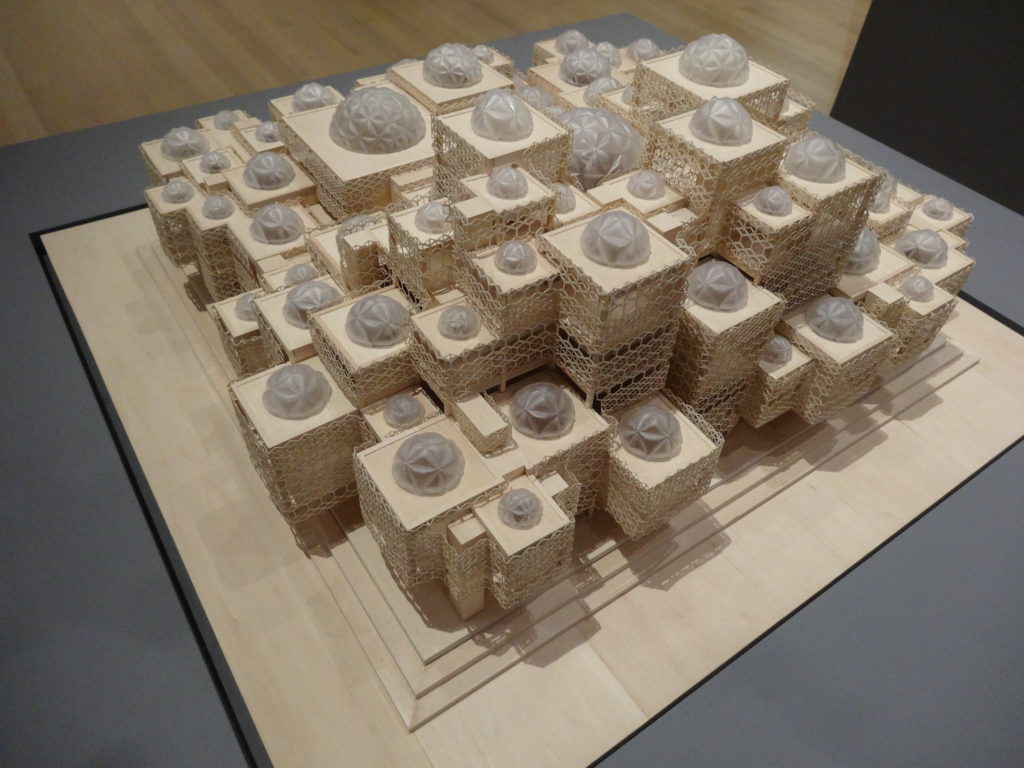

Sprechen konnte ich mit Student*innen von Prof. Graham-Jones am Graduate Center der CUNY über meine Arbeit als Übersetzer, mit der Leitung von wichtigen Zentren für Theaterautor*innen, dem New Dramatists und dem LARK, beide in Katzenwurfweite von einander zwischen 43rd-44th Street und 8-10th Avenue gelegen (über ihre Arbeit und aktuelle Strömungen in der US-Dramatik) sowie mehrfach mit führenden Theaterkritiker*innen New Yorks. Auch Theatermacherinnen konnte ich treffen – und ihre neuen Stücke lesen, naja, damit bin ich noch nicht durch. Abgerundet wurde meine zweite Woche in New York von Picknick, Badminton und Laufen im Park, der Lektüre von Hallydays ASYMMETRIE und Salzmanns AUSSER SICH auf ausgedehnten U-Bahn- und Busfahrten, Spaziergängen zwischen Wolkenkratzern, wo vorher keine waren, und Gedenkbecken, wo mal welche standen, sowie dem obligatorischen Besuch im MoMA, wo gerade eine beeindruckende Ausstellung zu jugoslawischer Architektur zu sehen ist.

Woche III

Eine Woche gepackt voll mit rasch wechselnden Orten, Menschen, Temperaturen, Topographien, Kontexten. Von Berlin aus hatte ich den falschen Flughafen ausgewählt: Nicht JFK, sondern La Guardia wäre der nächste gewesen. So brauchte ich am frühen Morgen fast eine Stunde kostspielige Fahrt, um als nächstes herauszufinden, dass mein Koffer zu schwer war. Um außerweltliche hundert Dollar Zuzahlung zu vermeiden, musste ich eine zusätzliche Tasche von einer Frau im Flughafen kaufen, die offenbar nur davon lebte, dass Leute wie ich zu blöd sind, die Gepäckbestimmungen zu durchschauen – und alles im Halbschlaf. In Chicago geriet ich dann in die falsche Bahn und schleppte bei fast 30 Grad dasselbe zu schwere Gepäck irgendwelche Treppen hoch und wieder runter und machte einen Riesenumweg ins Hostel. Erst von da an wurde alles besser.

Im schönsten Viertel Chicagos gelegen, bot das Hostel zwar nur einen stinkigen Gemeinschaftswaschraum, hinter dem sich jedes Bahnhofsklo verstecken konnte, aber dafür günstige Unterkunft in Gehnähe zum Lincoln Park und – dem Michigansee, praktisch einem Süßwassermeer. Ich nutzte das hervorragende Wetter, mietete ein Fahrrad und fuhr bis zum „Loop“ hinunter, der nach den sie einfriedenden Hochbahngleisen so genannten Innenstadt, schlenderte ein wenig zwischen den Hochhäusern herum, die die nächste Hauswand mit gespiegelten Nachmittagssonnenmustern besprenkelten. Gegenüber dem hektischen und vollgestopften New York strahlt Chicago eine selbstbewusste Ruhe und Entspanntheit aus. Die Innenstadt ist aufgeräumt, sauber, ruhig. Alles wirkt heller und grüner: Die Straßen sind gesäumt mit Bäumen, die ich für Ulmen halte und hinter denen beeindruckende alte Steinvillen stehen, die beim Brand der Innenstadt 1871 wohl nicht gelitten haben.

Die wenigen Tage hier sind stark bestimmt von den geplanten Unterrichten an der Theater School der DePaul-Universität. Dem voraus geht – wie schon zwei Wochen zuvor in NYC – ein inspiriertes Gespräch mit der Leitung des Goethe-Instituts. Nächsten Tags dann schreite ich in formeller Kleidung, das war mir wichtig, zum Universitätsgebäude, einem sehr modernen Bau ganz in Weiß. Ich bin angespannt. Wochenlang habe ich mich auf etwas vorbereitet, von dem ich bis jetzt nicht weiß, wie genau es aussehen wird. Was ich durchaus nicht leiden kann. Allerdings sage ich mir, mach es wie ein Schauspieler: Sei auf alles vorbereitet und improvisiere dann. So kommt es auch: Ich beglücke, vielleicht ein wenig übereifrig, die Student*innen, die allerdings sehr interessiert, engagiert und durchaus vorbereitet wirken, mit vermutlich zu vielen Geistesergießungen eines theaterliebenden Ausländers und werde mit interessanten Rückfragen belohnt.

Von Carlos Murillo habe ich vor Jahren zwei Stücke übersetzen und unseren anschließenden Austausch an verschiedenen Stellen veröffentlichen können. Er unterrichtet szenisches Schreiben an der DePaul, und beim Essen lernen wir uns zum ersten Mal persönlich kennen. Ich fürchte, ich bin zugleich übermüdet nach einer schlechten Nacht im Hostel und serotoningetränkt nach dem zufriedenstellenden Ablauf der Unterrichte. Dennoch gereicht unser erstes Gespräch hervorragend zur Grundlage seiner entspannten Moderation des Unterrichts mit den angehenden Theaterautoren am nächsten Morgen. Inspirierend und auf hohem Niveau gerät diese Diskussion zu einem veritablen Austausch. Als ich das Theatergebäude verlasse, ist es immer noch hochsommerlich heiß. Zufrieden, glücklich, inspiriert finde ich, ich habe mir eine Auszeit verdient und feiere mit einer Stunde Laufen am und Baden im See.

Das berühmte Steppenwolf Theater spielt DOWNSTATE, das neue Stück von Bruce Norris über eine WG von vier Sexualstraftätern, in dem in feinstem Realismus, wie schon in New York selbst in schlechten Stücken von hervorragenden Schauspielern gespielt, die kontroverse Situation dieser von der Gesellschaft über das Maß ihrer Strafe hinaus Geächteten und ihren Angehörigen dargelegt wird. Der erfahrene Autor konstruiert in raffinierter Könnerschaft alle Perspektiven der Ausgestoßenen, ihre Selbstgerechtigkeit und ihre sogar bis zum Freitod führende Qual, die ihnen niemand abkauft, am wenigsten die Opfer, auch sie gefangen in einem Pfuhl aus Selbstgerechtigkeit. Noch beim Kofferpacken nach dem Rückweg durch die warme Nachtluft fühle ich mich von dem Theaterabend unweigerlich emotional manipuliert und muss an Brechts Bedürfnis denken, das Theater von der hirnvernebelnden Illusion des Realismus zu befreien und den Menschen intellektuelle Anregung zu bieten anstatt Tränen und Rührung.

Früh am nächsten Morgen zerre ich das umfangreiche Gepäck zur Abwechslung durch ein passantenarmes Industriegebiet. Ein Mann, der seine Tochter in den Kindergarten bringt, kann mir den richtigen Weg zur Union Station weisen. Ortsunkundig quäle ich mich unnötig die falschen Treppen hoch und runter, ehe ich den richtigen Zug erwische und, eben noch fluchend, sobald ich sitze, auch schon wieder frohlocke: Einen Einen Kaffee konnte ich mir noch schnappen, die Sitze sind geräumig und bequem, der Fahrpreis ist kaum der Rede wert, per WLAN kann ich arbeiten, während draußen 300 Kilometer lang reife Getreidefelder, Farmgebäude und Flecken wie Plano, Mendota, Kewanee vorüberziehen, die Bahnhöfe unscheinbar wie Bushaltestellen.

Galesburg, Illinois. Zirka 33.000 Einwohner, davon 1.300 Student*innen am Liberal Arts Knox College. Dennoch genügend Bars, um auszugehen, ohne unliebsame Begegnungen zu riskieren. Meine Mischung aus Übermüdung und Euphorie setzt sich im gemütlichen örtlichen Café The Beanhive fort, wo mein Gastgeber Neil mich mit einem riesigen stärkenden Kaffee und Toast versorgt. Das Wetter weiterhin sonnig, aber spürbar kälter als in Chicago. Ich spaziere einmal um den Block, typisch für diese kleinen Städtchen im Mittleren Westen: die Gebäude stehen zu weit auseinander, als dass sich ein Stadtgefühl herstellen könnte. Dafür kann zum Beispiel ein Hubschrauber, auch ein großer, problemlos überall landen, zum Beispiel vor dem „Old Main“ genannten historischen Hauptgebäude der Universität, erbaut 1837 gleich nach Gründung der Stadt durch Herrn Gale, und gleich darauf auch der Universität. Die Galesburger sind stolz auf diese Bauwerk, hat es sie doch auf die geschichtliche Landkarte gesetzt, als hier Abraham Lincoln und sein sklavenhalterischer Gegenkandidat Douglas, von dem fürderhin nichts mehr zu hören war, sich ihre fünfte Wahlkampfdebatte geliefert haben.

Zunächst lausche ich Neils Unterricht mit Theaterstudent*innen über Pirandellos SECHS PERSONEN SUCHEN EINEN AUTOR als Beispiel maßgeblicher Dramatik des frühen 20. Jahrhunderts. Ich weiß kaum etwas über das Stück, aber von ganz hinten in meiner Erinnerung steigen Bilder einer Schultheaterinszenierung vor dreißig Jahren auf, als ich darin die erste Rolle meines Lebens spielte, die sich – komplett textfrei – am Ende selbst erschießt. Damals dachte ich, ich wäre einfach zu blöd, um die Handlung zu kapieren, aber siehe da, ich kapiere sie heute immer noch nicht wirklich – Beruhigung und Entwarnung Dekaden später.

Im Anschluss spreche ich im Gebäude der Theaterabteilung, das sich durch einen interessanten Sechzigerjahre-Stil mit zirkulärem Motiv auszeichnet, vor einigen interessierten Student*innen und Lehrer*innen über Theaterübersetzen und Entwicklungen im deutschen Theater, und am Abend spiele ich Mäuschen bei der Bühnenprobe von Neils Student*innen in Palmetshofers VOR SONNENAUFGANG. In Theaterräumen, wo auch immer auf dieser Welt, fühle ich mich augenblicklich zuhause, diese Räume kenne ich, sie sind mir vertraut, ich weiß mich hier zu bewegen. Und am Ende des Tages verspricht ein großes, weiches, gemütliches Hotelbett, die Hostelerfahrung wiedergutzumachen; der einzige Nachteil: Ich muss es recht früh für die Fahrt zurück nach Chicago wieder verlassen, wo ich sogleich in einen Flieger in wieder eine andere Zeitzone steige und die erste Flugstunde verschlafe.

Den Einstand in Portland mache ich, wie schon in New York, mit einem Ausflug aus der Stadt hinaus in die Natur – und davon gibt es hier jede Menge. Richtig hohe Berge, richtig breite Flüsse, richtig hohe Bäume. Und natürlich einen richtig großen Ozean mit richtig großen Walen. Ob ich allerdings eines der Letzteren in den nächsten paar Tagen noch zu sehen bekomme, wird sich erst zeigen.

Woche IV

In Portland geht es zweifellos vor allem um Bäume und um Brücken. Wo man im immerhin auch als grün bekannten Berlin über eine von einer Baumsorte geprägte Straße froh sein darf, im prächtigsten Fall die Platanen an der Puschkinallee, ist in Portland jede Straße von mühelos zwanzig Baumsorten bestanden, von denen ich Naturignorant gerade noch eine Ahorn- und eine Eichenart erraten kann. Alle Untereschen, Sonderkoniferen, Spezialkastanien und amerikanischen Spielarten von irgendwas kann ich nur unkundig bewundern. Dabei geraten viele Exemplare prächtig und ausladend, und gelegentlich biegt man um eine Ecke und steht unvermittelt vor einer irrwitzig großen Douglasie oder sogar einer Sequoia, die Wohnhäuser um ein Vielfaches überragen. Ich erinnere mich an den Besuch im Sequoia-Nationalpark vor zwanzig Jahren, wo ich zwischen den schwindelnd hohen Mammutstämmen herumtapste wie in einem Märchenwald. Auch im Forest Park im Nordwesten Portlands – wohin ich noch am letzten Tag auf einem geborgten, zu kleinen Fahrrad quer durch die Stadt radele – wirken riesige Douglasien und anderen große Bäume wie ein Wald auf Speed oder ich wie Alice nach ihrem Knabbern an der rechten Seite des berühmten Pilzes.

Neben der arboralen Vielfalt präsentiert sich Portland als das, was der Name nahelegt: eine Hafenstadt mit Industriehafen und einigen Motorbootanlegern am Willamette River. Dabei bekomme ich den überaus breiten Columbia River im Norden nicht einmal zu sehen. Ich lasse mir sagen, dass dort in der so genannten Gorge („Schlucht“) die Windkanaleffekte so stark sind, dass hier Surfer zusammenkommen, um auf dem Fluss ihre Künste zu üben. Sehr zu meinem Bedauern liegt die Pazifikküste fast 90 Meilen von Portland entfernt – weiter als gedacht und ohne größeren Planungsaufwand nicht zu erreichen. Das muss auf die Liste für den nächsten Besuch.

Vor der Silhouette der Innenstadt spannen die Brücken ihre Bögen hoch über dem Fluss, und wo sie nicht hoch sind, sind es Zugbrücken. Der mittlere Teil der großen Steel Bridge zum Beispiel lässt sich nach oben fahren, damit große Tanker und Frachtschiffe zu den dahinterliegenden Industrieanlegern passieren können. Die zweistöckige Brücke dient oben Autos und Straßenbahnen, unten Zügen und Fußgängern bzw. Radfahrern, die von der Eastside Esplanade kommen, einem Rad- und Fußweg, der sich am Flussufer unter der röhrenden Autobahn entlangzieht und mit verschiedenen Stegen Gelegenheit zum (Sonnen-) Baden bietet.

Die Stadt mag gerade groß genug für interessantes urbanes Leben sein; was sie aber vor allem auszeichnet, ist ihre Nähe zu wunderbar vielfältiger Natur: Eine Autostunde entfernt ist man bereits am Mount Hood, einem bewaldeten 3000er mit Gletscher, wo es sich herrlich wandern lässt. Der Mount Helens im unmittelbar benachbarten Bundesstaat Washington ist mit 2400 Metern etwas niedriger, aber durchaus nicht der einzige Berg in der durch die Ränder der Pazifik- und der nordamerikanischen Platte topographisch interessanten Region. Die atemberaubend schöne Pazifikküste, die unzähligen Nationalparks und Naturschutzgebiete machen die Gegend zu einem fantastischen Ferien- und Ausflugsgebiet.

Obwohl ich die Woche für Entspannung und Auswertung reserviert hatte, kann ich doch das eine oder andere erkunden. Zum Glück lerne ich Ruth Wikler kennen, die mit viel Engagement und Leidenschaft das Boom Arts Theater leitet. Wie die meisten anderen Künstler ist sie vornehmlich mit Förderanträgen beschäftigt, was sie zunächst nicht von freien Künstlern in Deutschland unterscheidet. Anders als diese allerdings richten sich die Anträge hier in Ermangelung öffentlicher Mittel überwiegend an private Stiftungen. Boom Arts ist aufgrund der internationalen Erfahrung und Ambition von Wikler das einzige Theater in der Stadt und auch an der gesamten Nordwestküste der Vereinigten Staaten, das internationale Künstler und Gruppen einlädt. Im Oktober sind beispielsweise CCA Dakh aus der Ukraine zu Gast, die auch schon in Deutschland zu sehen waren – eine unerhörte Organisationsleistung, die ausnahmsweise mit Unterstützung von Regierungsgeldern zustande kommt.

Das Publikum ist im Allgemeinen einerseits begeistert, meint Wikler, andererseits wünschen sich die Zuschauer ein stärkeres Profil von ihrem Theater, um es besser einordnen zu können. Gerade weil es aber die einzige Institution ist, die überhaupt das internationale Feld bedient, kann sie ihre Arbeit schlecht auf einen Bereich konzentrieren. Die übliche Segmentierung nach Bevölkerungsgruppen (Theater für jüdisches, spanischsprachiges, russischstämmiges Publikum usw.) greift nicht, wenn man eine Palette internationaler Theaterkunst präsentieren möchte, die diese Einschränkungen gerade ausschließt. Dieses Verständnis, beklagt Wikler, ist dem Portlander Publikum offenbar nicht leicht zu vermitteln. Sie hat außerdem wenig Chancen, ein Publikum heranzubilden, wenn die meisten Zuschauer ihre eingeladenen Gastspiele zum ersten Mal besuchen, klagt sie.

Am letzten Abend führt mich meine Gastgeberin Andrea doch noch ins Artists Repertory Theater, ein schönes, großes Theater mitten im Zentrum, das SKELETON CREW von Dominique Morrisseau zeigt. Das Stück ähnelt inhaltich dem kürzlich so erfolgreichen Stück SWEAT von Lynn Nottage, ist aber älter. Das Stück über Arbeiter*innen in einer Autoteilefabrik in Detroit, die von der Schließung und Entlassung bedroht sind, wirkt handwerklich gut geschrieben. Die Inszenierung mit Schattentänzern in den Umbaupausen, Naturalismus und wenig Einfallsreichtum der Regie überzeugt mich umso weniger, als dass mich inzwischen selbst in schlechten Inszenierungen hervorragende Darsteller*innen verwöhnt haben.

Mit ihrem Hinweis auf die sehr kurzen Probenzeiten hatte Andrea mir schon vor einigen Tagen das fehlende Puzzleteilchen geliefert, das das ästhetische Verhaftetsein des amerikanischen Theaters im Naturalismus erklärt. In drei Wochen haben Regisseure einfach keine Gelegenheit, Inszenierungsvisionen zu entwickeln und auszuprobieren. Daher müssen, so die Argumentation, Autoren mit umfangreichen Spielanleitungen in den Stücktexten ihre Vision der Inszenierung erläutern, die dann so auch ausgeführt wird. Ich wäre dennoch interessiert, ob nicht eine erfahrene Regie mit stärkeren eigenen Visionen selbst in so kurzer Zeit mehr aus diesen zum Teil starken Texten herausholen könnte.

Am letzten Tag in den Staaten in New York City kann ich noch eine der letzten Vorstellungen von THE EMPORER sehen, das ich vor zwei Wochen wegen eines anderen Termins verpassen musste. Das Theater for a new audience in Brooklyn zeigt diese Adaption eines Buches von Ryszard Kapuscinski über die Herrschaft des äthiopischen Kaisers Haile Selassie I. durch anonymisierte und wohl literarisierte Berichte von seiner Dienerschaft. Die Schauspielarbeit von Kathryn Hunter und ihrem Kollegen Temesgen Zeleke ist hervorragend, auch Regie und Bühnenbild überzeugen durch ein Gefühl für das richtige Maß. Danach folgt eine Diskussion mit Hrn. Yemane Demissie und Fr. Krystyna Pipinska Illakowicz, die den geschichtlichen Zusammenhang und die Kontroverse um Kapuczinskis Arbeit erhellt. Es geht im Wesentlichen um die Frage, wieso der Autor sich so viele Freiheiten mit seinem explizit „literarischer Journalismus“ genannten Buch herausgenommen hat, wieso er, wenn er eigentlich etwas über die Zustände im sozialistischen Polen erzählen wollte, das auf Kosten einer wahrheitsgetreuen Beschreibung der Zustände in Äthiopien getan hat.

Die verbleibenden Stunden bis zum Abflug verbringe ich, ohne mit jemandem zu sprechen im Café, in der U-Bahn zum Flughafen mit Knausgårds TRÄUMEN und in Schlangen im Flughafen. Ich habe den Eindruck, dass ich direkt aus dem Theater ins Flugzeug steige und dann auch, nach geraubtem Nachtschlaf, schon in Berlin ankomme.

Schreibe einen Kommentar